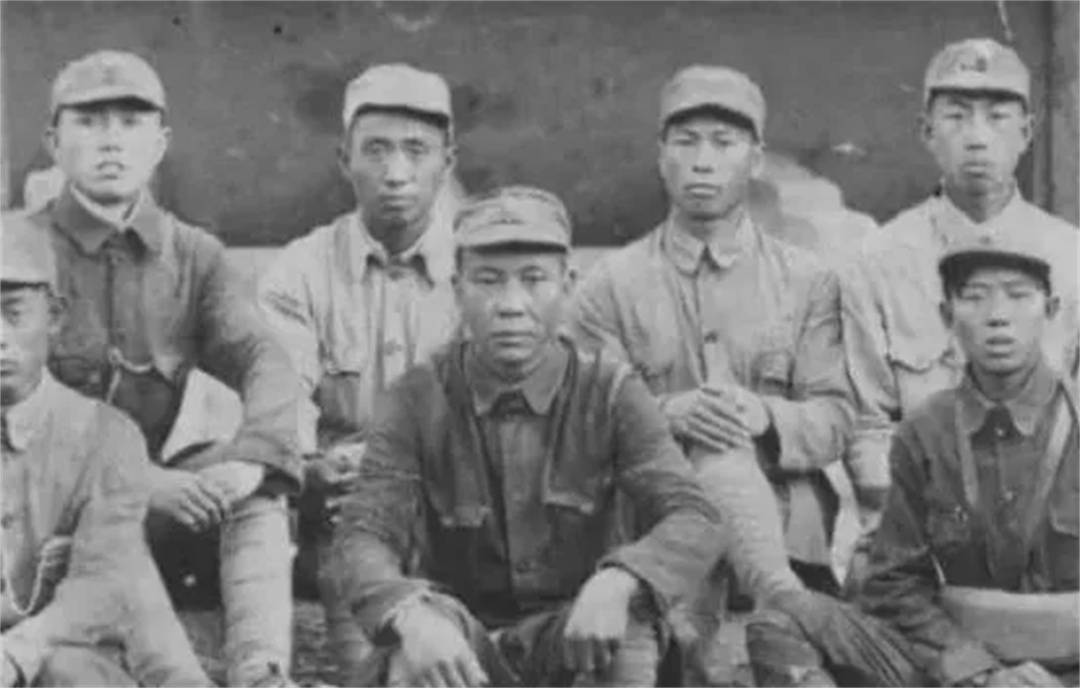

飞夺泸定桥是长征历史中的一大奇迹,红军用坚定的意志、勇敢的行动和巧妙的智慧,将一个几乎不可能完成的任务变成了现实。这一战不仅让敌人目瞪口呆,甚至无法相信自己眼前发生的一切,同时也让世人见证了红军无畏的雄心和强大的实力。面对无数的艰难险阻,红军将士们毫不退缩,为了完成自己的使命,即使前方是刀山火海,他们也誓死忠于信仰,奋勇向前。必一运动官网

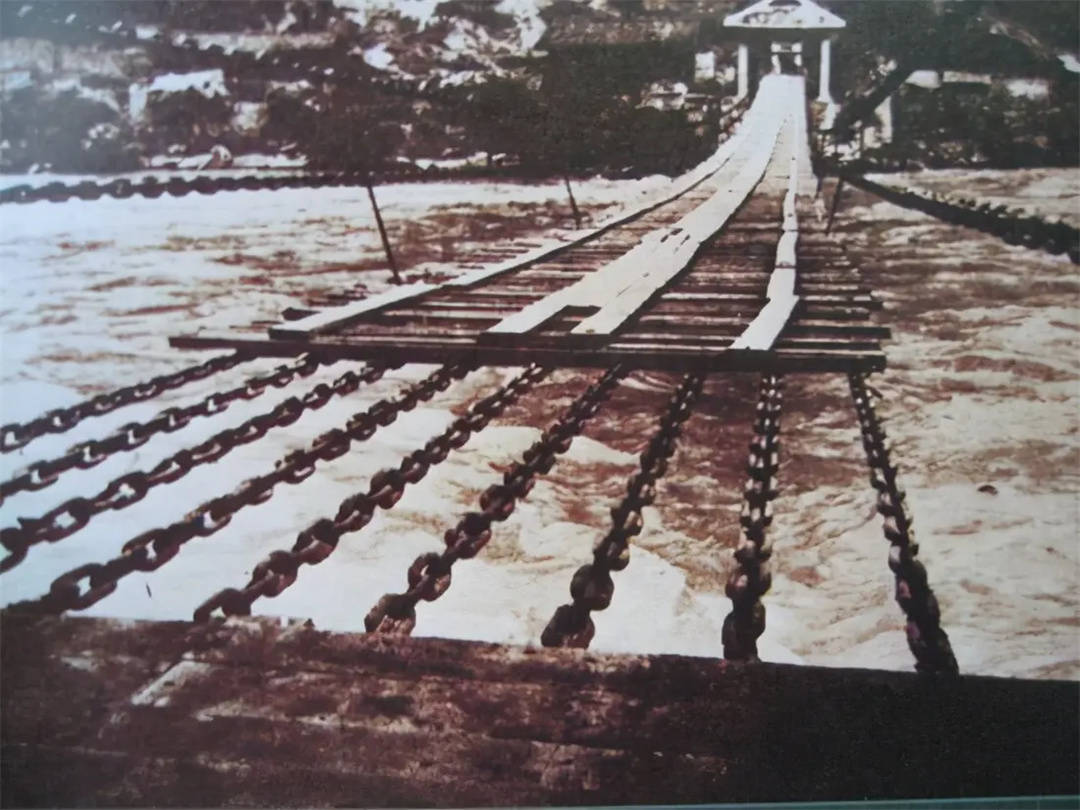

在飞夺泸定桥的战斗之前,敌人为了阻断红军的行动路线,特意破坏了泸定桥的木板,试图削弱红军的行进速度。然而,这一破坏行为却引发了许多疑问:既然敌人知道红军即将经过泸定桥,为什么不直接用炸药将桥完全摧毁?为何只拆掉木板,而留下一线生机,难道敌人希望通过这种方式,看一看红军是否能够接受这一挑战,完成这看似不可能的任务?

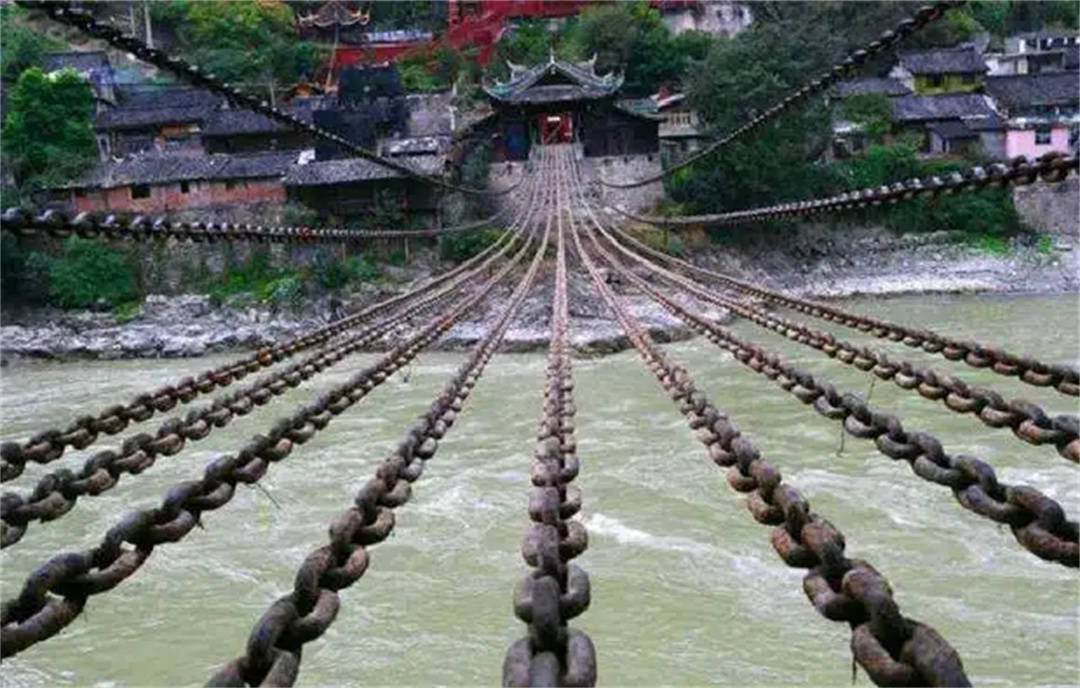

这些疑问随着我们对泸定桥的历史和敌人背景的深入了解,逐渐变得清晰。首先,我们需要了解泸定桥的历史背景。泸定桥是清朝康熙帝下令修建的。当时,由于西藏的管辖权已经归属清朝,四川与西藏之间的往来逐渐增加,交通问题日益显现,亟待解决。尤其是大渡河的水流湍急,周围山峦重叠,给商队和过路人员带来了极大的困扰。为了解决这一问题,康熙帝要求工匠们在大渡河上修建一座桥梁,这项任务并非易事。

面对重重困难,工匠们决定利用锁链来跨越河流,巧妙地将桥梁高高架起。桥面由一块块木板连接,紧密地嵌在粗壮的铁链之间,帮助人们在河上行走。这种设计看似危险,却极其坚固,铁链的重量达到20吨,数量众多。最终,这座悬挂在大渡河上的桥梁成功建成。康熙帝亲自为这座桥命名为“泸定桥”,寓意着安定平定。值得一提的是,康熙帝在命名时犯了一个小小的错误,他将大渡河误称为泸水,但由于其身份的尊贵,这一错误并没有被纠正。当地人习惯性地称其为“泸定桥”,这一名称也流传了下来。

然而,泸定桥不仅仅是交通的连接点,它也成为了两地之间经济和文化交流的纽带。它的历史悠久,承载着巨大的历史价值,因此在战争时期,即使敌人有意阻碍红军的前进,他们也不愿轻易摧毁这一历史古迹。

回到敌人为何没有将泸定桥完全炸毁的问题。这个问题的关键在于当时的敌人背景。泸定桥没有被完全摧毁,必一运动官网除了历史原因,还有一项特殊的政治因素。刘湘是当时四川的军阀,虽然他是蒋介石的支持者,但他并不完全听命于蒋介石。在执行破坏泸定桥的命令时,刘湘为了保全自己部队的安全,做出了一个“保留”的决定。尽管他拆除了泸定桥的木板,却并未下令使用炸药将其炸毁,因为炸桥需要大量的人力和物力,这对于敌军来说是一项不小的负担。因此,泸定桥的部分结构被保留下来,成为了红军渡过大渡河的唯一希望。

当红军奋不顾身、冲破一切困难,成功夺取泸定桥时,敌人终于意识到自己又一次轻敌了。那时,宽阔且湍急的大渡河上,唯一剩下的,就是几条锁链,但红军却用自己的生命和信念,完成了这一壮举,飞夺泸定桥。这一历史事件成为红军长征中的一段传奇,也深刻体现了红军无畏的勇气和坚定的决心。

- 友情链接: